Unos españoles de luna de miel en el Titanic

Víctor Peñasco

Era el viaje soñado para una pareja de recién casados, profundamente enamorados: Víctor Peñasco de 24 años, de gran fortuna, un gentleman, un caballero de exquisita elegancia y educación, al que no se le conoce ocupación concreta y María Josefa Pérez de Soto de 22, también acaudalada. Como era habitual entre las clases adineradas, emprenden una larguísima luna de miel por las principales capitales europeas, un romántico itinerario que se prolongaría durante casi año y medio visitando todos los lugares de lujo de Europa, Montecarlo, Biarritz, asistiendo a la ópera de Viena, viajando en el Orient Express. En aquel momento, la pareja ya llevaba gastada una verdadera fortuna, más de 290.000 pesetas de las época, equivalente a unos 800.000 euros actuales. Los felices esposos irían acompañados por el mayordomo de Víctor, Eulogio, pero van a necesitar también una doncella. María Josefa conoce a una costurera que le ofrece gran confianza y le hace el ofrecimiento, se llama Fermina Oliva Ocaña, madrileña de 39 años que tenía instalado un modesto taller de costura en una vivienda de la calle Regueros de Madrid.

María Josefa Pérez de Soto

Una hermosa noche de la deliciosa primavera parisina, Víctor y María Josefa, Josefa, o Pepita como la llamaba su marido, estando alojados en el prestigioso Hotel Majestic de París, acuden a cenar al restaurante Maxim’s. Allí, cae en sus manos un folleto que les llama su atención: el vapor más grande jamás construido va a zarpar con destino a Nueva York, haciendo escala en Francia; se llama Titanic. Entusiasmados con la idea deciden embarcarse, pese a las advertencias de la madre de Víctor, Purificación, que les había rogado a la pareja insistentemente, que evitaran navegar en cualquier tipo de embarcación, porque había presagiado algún peligro. La tentación era tan irresistible, que de todas formas decidieron embarcar, como colofón final a sus viajes antes de regresar a España. La doncella, se sentía inquieta, de pronto no quería ir, porque se acordaba del hundimiento del Reina Regente y tuvo un mal presentimiento. Serían sólo dos de las muchas premoniciones que hubo de la catástrofe. Obviando el consejo de Purificación, compran los pasajes para el Titanic en la agencia que la White Star tenía en París, situada justo en frente del Palacio de la Ópera. Adquieren un billete conjunto con la numeración 17.758 por el que abonan 108 libras esterlinas y 18 chelines, una suma elevada para la época, y que incluye dos cabinas, una para el matrimonio y otra para Fermina. Eulogio el mayordomo, se quedará en la capital francesa. Para no preocupar a su madre, Víctor ha urdido un divertido plan. Dejarán escritas unas cuantas postales y el mayordomo se encargará de enviar una cada día a Madrid. Con este ocurrente ardid, su madre creerá que continúan en París mientras ellos ponen rumbo a Nueva York.

A primera hora de la mañana del miércoles 10 de abril, toman un taxi en dirección a la estación ferroviaria de Saint-Lazare para coger el tren que les llevará hasta el puerto de Cherburgo, donde zarpará el Titanic. Felices como siempre, están muy lejos de sospechar el trágico desenlace que les aguarda.

Camarotes

Escoltados por decenas de mayordomos, los pasajeros de primera clase atraviesan los largos pasillos de madera blanca lacada para acomodarse en sus aposentos. Víctor y Pepita, habían reservado un compartimento en la cubierta C, a tres niveles tan solo por debajo de la cubierta superior. La espléndida cabina C-65 estaba situada en el sector de proa de estribor y tenía vistas al mar. Como todos los camarotes estándar de primera clase, era espacioso, confortable y refinado, con paredes paneladas con ricos tapices y entelados y profusión de molduras, una tendencia inspirada en la ornamentación del Palacio de Versalles, una constante en la mayoría de las estancias del buque. Un elegante mobiliario al estilo Luis XV completaba el conjunto. Fermina se alojaba en la cabina C-109, muy agradable y acogedora, casi enfrente del matrimonio, en dependencias destinadas al personal doméstico.

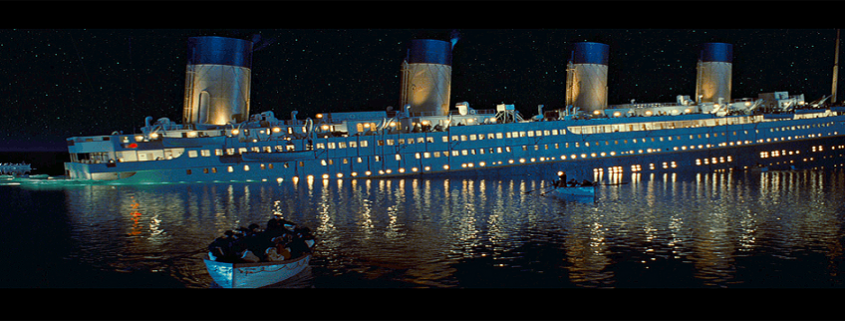

A la una y media de la tarde, el Titanic leva anclas y pone rumbo hacia su primera travesía transatlántica. Era la pareja de enamorados que llamaría más especialmente la atención por su aspecto y sus atenciones mutuas. «Eran como dos tortolitos, estaban tan enamorados y estaban teniendo una luna de miel tan feliz, que todo el mundo se interesaba por ellos», contó Helen Bishop, superviviente, del desastre.

En la noche de la tragedia el matrimonio Peñasco se dispone a descansar después de disfrutar de una deliciosa velada a bordo. Aquel domingo había sido un día muy especial y la joven pareja se había retirado a su camarote más tarde de lo habitual, alrededor de las once de la noche, cuando ya las luces de los pasillos estaban apagadas y sólo cuatro mayordomos cumplían guardia para atender a los pasajeros más trasnochadores. Al otro lado del corredor, en la cabina de enfrente, Fermina está cosiendo con mimo uno de sus corsés antes de acostarse. Nada más tenderse sobre la cama, percibe una inusual vibración que recorre la nave. El leve desconcierto inicial se transforma en una inquietud creciente cuando, minutos después, se percata de que el barco se ha detenido. La parada de motores en un gran transatlántico en alta mar, genera un silencio turbador que inspira la sensación de que algo no funciona correctamente. Atemorizada, sale de su habitación y golpea con los nudillos la puerta del camarote de sus señores. Pepita se encontraba acostada y Víctor abre la puerta abotonándose la chaqueta. Por la galería apenas transita nadie y los escasos mayordomos les aseguran que no existe motivo de preocupación: “No es nada, no es nada, decían los empleados”. No obstante, Pepita y su doncella se sienten nerviosas y Víctor decide subir a cubierta para ver qué está sucediendo. Cuando llega a la cubierta superior, observa cómo los marineros corren apresurados de un lado para otro retirando las lonas que cubren los botes salvavidas. Como todos los viajeros a bordo, Víctor es ajeno a la espantosa realidad, el Titanic había colisionado contra un iceberg. Al averiguar lo ocurrido se alarma y desciende a la cubierta C tan deprisa como puede, irrumpiendo en la cabina donde, ansiosas, esperan noticias Pepita y Fermina, y regresando alterado exclama: “¡Que se hunde, que se hunde!”. Rápidamente las ordena que se pusieran los chalecos y subieran a cubierta. En esos momentos, una escuadrilla de mayordomos va recorriendo los pasillos, ya profusamente iluminados, y llamando a las puertas de los camarotes con fingida calma. “Todo el mundo a cubierta con los chalecos salvavidas”, resuena como un eco por las galerías. Arriba ya empiezan a resonar gritos y disparos.

Fermina Oliva

Era inútil intentar salvar algo del equipaje. No había tiempo. Fermina cogió una estampa de San José que tenía encima de la cama, y se la metió bajo el salvavidas y se encomendó a él. Entre tantas otras cosas que hubiera podido llevarse, nunca se arrepintió de haber elegido tan bien. Tras abandonar sus cabinas, y dando por hecho que no podrían entrar en los atestados ascensores, giran a la derecha en dirección a la gran escalera principal, que se encuentra muy próxima. Procurando no extraviarse entre la multitud de pasajeros que circulaba por los pasillos, ascienden tres pisos hasta alcanzar la cubierta superior. Al final de la escalera, doblando de nuevo hacia la derecha, acceden al vestíbulo adyacente de primera clase, topándose con el mismo borde del bote número 8.

En pocos minutos estalló el pánico; nadie quería morir ahogado. Para calmar los ánimos, la orquesta tocó “el vals Otoño”. La banda acababa de trasladarse desde el salón-comedor de primera clase, hasta la cubierta de botes, en una tentativa de crear una atmósfera de frágil optimismo en una situación tan inverosímil y trágica como aquella. Por encima de ellos, se alzaba la monumental segunda chimenea de proa que despedía estrepitosas nubes de vapor. Los vals y las melodías ligeras se abren paso entre el fragor de las chimeneas que protestaban iracundas desde que el capitán Smith hubiera dado orden de apagarlas.

Purificación Castellana

En la precipitación de la huída, Pepita había olvidado sus joyas más preciadas en el camarote. En especial, le preocupa su magnífico collar de perlas de cuatro vueltas. Víctor decide volver a la cabina para recuperarlas. Desamparadas y casi ocultas tras el bote, las dos mujeres solitarias aguardan, mientras la doncella procura serenar a su señora, que se ve incapaz de contener el llanto. A medida que avanzan los minutos, se deja notar una ligera escora por proa y una progresiva desazón se va apoderando de los pasajeros. A las doce y veinticinco de la noche, el oficial Lightoller, encargado de supervisar la evacuación por la banda de babor, da la orden de embarcar a las mujeres y a los niños primero. Aislados de la muchedumbre, Pepita, Fermina y Víctor, que ya ha regresado a cubierta, permanecen juntos al amparo del bote. Víctor cede su plaza a una mujer con un niño. Cuando Pepita comprende que él no podrá embarcar, se abraza a Víctor entre afligidos sollozos y se niega en rotundo a despegarse de su lado. Los esfuerzos de él para persuadirla resultan infructuosos. A su lado la condesa de Rothes y su prima Gladys Cherry presencian la terrible escena de la separación de los recién casados. La condesa, la ve tan afligida, que conmovida, se atreve a intervenir. Se acerca a la pareja y musitando confortadoras palabras en italiano procura convencerla de que entre en el bote. Pero ella, sin dejar de llorar, se opone. Víctor, abrumado, la arroja en los brazos de la condesa y de su prima, rogándolas que cuiden de ella, quizás con la convicción de que no sobrevivirá, se despide para siempre de su esposa: “Pepita, que seas muy feliz”. Cuando se asegura de que su esposa se encuentra a salvo, da un paso atrás y desaparece en las sombras de la multitud, Fermina sale en su busca llamándole, pero no lo encuentra. Josefa lo llamó desesperadamente, consciente de que lo perdía para siempre. En un instante, sin apenas darse cuenta, la doncella se ha quedado sola y desvalida en cubierta. Desconcertada, no sabe qué hacer. Aunque el bote está medio vacío, el oficial Wilde considera que ya hay suficientes mujeres a bordo. Consulta con el capitán Smith, para iniciar las maniobras de descenso, que grita varias veces: “¿Hay más mujeres? ¿Hay más mujeres?”.

Ante la ausencia de respuesta, a la una y cinco de la madrugada, el bote, cargado solamente con damas de primera clase y sus sirvientas, además de los marinos, empieza a ser arriado. Fermina no ha conseguido localizar a Víctor y, orientándose con dificultad entre el gentío, logra acceder a las inmediaciones de la embarcación cuando ésta ya ha comenzado a bajar por el costado del Titanic. La habían dejado fuera. Pero empezó a gritar desesperada, y no tuvieron más remedio que lanzarla desde más de un metro de altura, como si fuese un saco de paja, cuando ya bajaba la barca. Durante toda la vida ese momento lo recordaría con horror, se había salvado de milagro.

En cubierta, el sacerdote católico Thomas Byles estaba dirigiendo el rezo de un rosario. Muchos se unen a la oración, postrados, estrechando entre las manos sus crucifijos; la mayoría son mujeres de tercera clase a las que el clérigo había ayudado a ascender desde las dependencias inferiores del barco. Hasta las barcas en el agua llega el sonido de la plegaria mezclado con los acordes de la orquesta y el bullicio ronco de los pasajeros que deambulaban por los corredores. Desde el bote, la condesa de Rothes contempla emocionada cómo Víctor se arrodilla en actitud de orar.

La madre de Víctor, Purificación Castellana, en esos momentos cenaba tranquilamente en su palacete de Madrid cuando, de pronto, le cayó un moscardón en el plato y presintió que a su hijo, algo malo le había pasado. Y no estaba equivocada, días después leyendo en la prensa la lista de desaparecidos del Titanic, figuraba el nombre de Víctor Renango, en vez de Peñasco, enseguida comprendió de que se trataba de una errata y que ese apellido correspondía al de su hijo. A raíz de aquella desgracia, cada vez que Purificación veía un moscardón sobrevolando, se ponía enferma; había toreado, montado a caballo, era una mujer valiente, atrevida, pero no soportaba la idea de volver a ver un moscardón.

Josefa y su doncella, fueron recogidas por el Carpathia. El cuerpo de Víctor nunca fue hallado, lo que dio paso al enredo que marca esta historia. El caso es que el cadáver era imprescindible, pues de lo contrario se presentaba un gran problema legal relativo a herencias, fortuna y declaración de viudedad de su mujer. Sin aparecer su cadáver, la joven viuda no podría heredar ni casarse hasta los 43, no podría disponer del certificado de defunción hasta pasados 20 años. Esto obligó a la familia a ‘comprar’ uno de los cadáveres que aparecieron meses después flotando en la zona, para que así pudiese ser considerada legalmente viuda. Fermina, años después, por encargo de doña Purificación, tuvo que viajar a Canadá para vivir el amargo trance de intentar identificar el cuerpo de su señor entre cientos de muertos en el cementerio de Fairview, Halifax. Todavía existen bastantes dudas de si todos los cuerpos sepultados en los cementerios americanos corresponden realmente con los que perdieron la vida en el Atlántico aquel 15 de abril de 1912. El cuerpo de Víctor nunca fue encontrado, en su tumba que no se sabe ni dónde está, figuraba en su epitafio la palabra gentleman, un gentleman que no le impidió morir como un valiente.

Pepita rehizo su vida: se casó en 1918 con Juan Barriobero y Armas Ortuño y Fernández de Arteaga, barón del Río Tovía, con el que tuvo tres hijos y falleció en 1972, a los 83 años. Siempre conservó las fotografías de su primer marido Víctor.

Por su parte, Fermina pudo narrar la historia de su supervivencia milagrosa hasta que falleció soltera a los 97 años en Uclés.

En total, el barco transportaba a 2.222 personas, entre pasaje y tripulación, sólo se recuperó la tercera parte de los cadáveres de los más de 1.500 muertos de aquel desastre. Pepita y Fermina fueron de las pocas afortunadas que consiguieron llegar a Nueva York tras el rescate, en alguno de los 20 botes que había a bordo del Titanic. Estuvieron entre los elegidos para seguir con sus vidas aunque para ello tuvieran que sobreponerse a los gritos, inolvidables y horripilantes según todos los testigos, de quienes flotaban en el agua helada sufriendo los dolores de una congelación irremisible y con nulas esperanzas de sobrevivir.

Son sin lugar a dudas la pareja más famosa y de la que más se ha escrito de entre el reducido grupo de los diez españoles que viajaban en el Titanic, siete de ellos lograron salvarse. Además de su trágico romance, también hay que añadir, que eran miembros de la alta sociedad madrileña: el hermano del padrastro de Víctor fue José Canalejas, presidente del Gobierno, y Víctor era hijo del cronista madrileño Hilario Peñasco. Los tres protagonistas de una historia tan rocambolesca que parece de película.